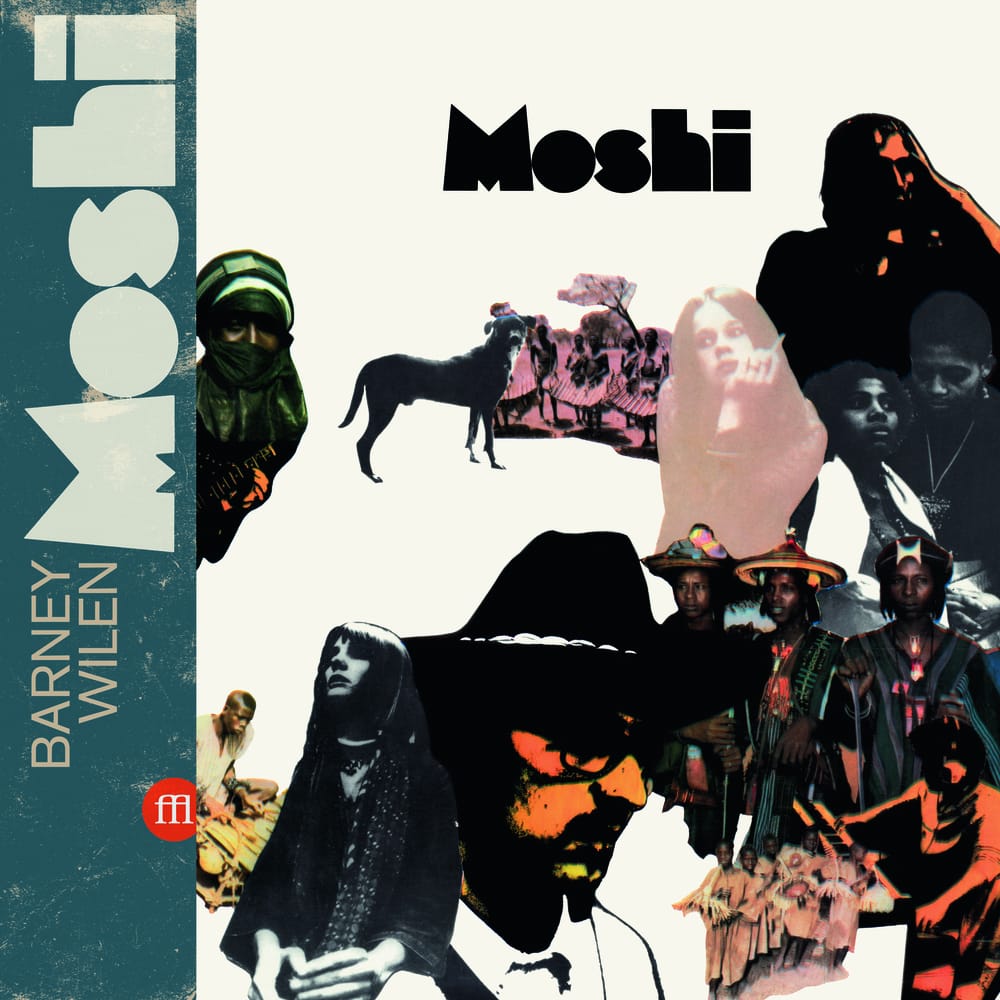

Épisode 2. Quand d’autres étaient à Woodstock, c’est en Afrique que le saxophoniste français s’enfuit pour un road trip débridé qui allait accoucher d’un disque devenu culte, Moshi. Les esprits d’Afrique de l’Ouest, ceux du funk et du free jazz y partagent la même transe.

Ce disque, c’est bien plus qu’une galette, c’est toute une aventure commencée en 1969. Le saxophoniste Barney Wilen, ex-jeune prodige des clubs enfumés de Saint-Germain-des-Prés et futur héros de la BD La Note bleue de Loustal et Paringaux, est alors en pleine révolution esthétique. Deux ans plus tôt, il a fêté ses trente printemps, en enregistrant Tragic Destiny Of Lorenzo Bandini, un disque d’auto-jazz enregistré au Grand Prix de Monaco, pas vraiment de l’auto-tune. C’est une des bornes du free jazz pour ceux qui aiment justement les dépasser. Et c’est le cas de cet érudit boppeur qui enregistre dans la foulée Dear Professor Leary, la référence du free jazz tendance rock oblique, quelque part entre les Beatles et Ornette Coleman. L’année suivante, il décide donc de partir en Afrique, après avoir écouté la musique des Pygmées. « On avait des visions folles de jungles, déserts et brousses, lions, serpents et crocodiles, des “beautiful black people swinging’and singin”. On a pris une carte et après y avoir réfléchi un peu, on a décidé de traverser le continent de Tanger à Zanzibar selon une ligne ondulée comme un serpent. », insiste dans les notes de pochette l’actrice Caroline de Berdem, sa compagne d’alors.

Objectif : faire un film et enregistrer sa bande-son. Ils recrutent une bande de zozos, et les voilà embarqués dans trois Land-Rover peinturlurées. À bord, une caméra 35 mm et une cargaison d’instruments de musique, de quoi aussi enregistrer, et une tonne de médocs qu’ils vont bientôt distribuer. C’est le début d’un périple sonore qui durera près de trois ans.

Paris-Dakar, version free jazz

Ce disque, c’est bien entendu un enregistrement, au sens de témoignage d’une époque propice aux épopées. « On est parti à quinze, mais la plupart ont laissé tomber après six mois environ. Ceux qui sont restés ont gardé juste ce qu’il fallait pour faire et enregistrer de la musique. Au bout de deux ans, trois d’entre nous sont arrivés à Dakar. » Caroline de Berdem, Barney Wilen et le luthiste Didier Léon, les seuls rescapés, rentreront bientôt en France, chargés de tonnes de vibrations, d’un tas de bandes enregistrées, de tout autant d’instruments et avec Elvis Mammadou, un chien de brousse qu’ils ont adopté en cheminant.

Car entre-temps si certains ont rebroussé chemin, d’autres sont selon la légende devenus marabouts, ils ont aussi croisé d’autres personnages, dont Salah, un joueur de balafon rencontré dans le Hoggar, le pays des hommes bleus, qui va les accompagner jusqu’aux rives du Niger, où il décédera accidentellement. Ce n’est pas le seul Africain qui fera partie de ce road trip parfois plutôt statique, toujours ésotérique. À Agadez où ils demeurent un semestre, ils familiarisent avec tous les gens de passage : Touaregs, Haoussas, Beri-Beri, Mauritaniens, Djerma, Arabes et Peul-Bororos. « On a rencontré beaucoup de “beautiful people” en Afrique, mais la beauté du Bororogis, “heart and soul”, est pour nous le comble de la beauté. », reprend Caroline de Berdem, au verbe plutôt fleuri. « La maison était pleine du matin au matin. » On imagine. La nuit, ils chantent et ils dansent avec leurs nouveaux amis. Ceux-là mêmes qui vont leur inspirer le nom Moshi. « C’est la façon dont ils se débarrassent du “blues”, un état de transe qui comprend la possession d’un démon appelé Moshi ».

Bientôt ils iront au Mali, aux prémices de la saison des pluies, le début de la galère qu’ils attribuent à un « mauvais génie ». À Bamako, ils se voient refuser toute possibilité d’enregistrer le son des gens du coin. Ça tombe mal, quand on sait la densité musicale dans la capitale. Tenaces, ils parviendront à capter au Niger le son d’un griot, en Haute-Volta ils enregistreront de la musique Balandji, et puis au Sénégal où ils vont se frotter au flûtiste Pacheco, un surnom qui rappelle que l’heure est aux versions latines à Dakar. C’est finalement là, dans la capitale sénégalaise, qu’ils échouent. Ils n’iront jamais à Zanzibar, cette destination qui était leur but premier. Un mois plus tard, il est l’heure de plier bagages. Direction la maison. C’est le début d’une autre histoire, pas la fin de leurs aventures.

L’art de la fugue et des collages

Ce disque, c’est « un défi aux genres », dira Pierre Barouh, le producteur qui lui permettra d’exister. Un truc du style hors de toute catégorie, du trip qui vient des tripes et qui plane haut. « Les catégories sont bonnes pour les programmateurs de radio, parce que c’est commode. Il faut résister à la mise en fiche de la musique. Ou alors, qu’on mette toute la musique en fiches perforées dans des ordinateurs. Cela ouvrira peut-être une nouvelle porte pour qu’il puisse y avoir éclatement de la musique. » Ces confidences de Barney Wilen, dont on ne sait si elles se rapportent à Moshi, collent en tout cas parfaitement à l’enjeu des sessions qui vont accoucher de cet album.

Car une fois rentré, le saxophoniste parvient à convaincre le label Saravah d’éditer ces sons accumulés depuis plus de deux ans. Et il y en a, si l’on se réfère à la liste des musiciens remerciés : les joueurs de gaïta de Jajouka, au Maroc, Ali, l’oudiste algérien, le Touareg qui ressemblait vraiment à Jimi Hendrix, Mimi le joueur de Balanji de Mopti, Mammadou le griot de Bamako, Prosper le batteur de Bobo-Dioulasso… On ne sait si tous figurent dans ces quelque 80 minutes, rééditées dans leur pleine intégrité par le label Le Souffle Continu en 2017 (il avait existé des versions CD antérieures amputées de quelques minutes…). En revanche, il est certain qu’on entend Elvis Mammadou, le chien de brousse, dans la chanson « Gardenia Devil ». En fait, il s’agit d’un poème du « peuple chinois » (!!!), écrit par Caroline de Berdem, qui se retrouve projeté au milieu de cet attelage. Ou disons de ce curieux assemblage, car cet album est le fruit d’un minutieux montage qui n’est pas sans rappeler les collages de la paire Teo Macero et Miles — avec qui Barney Wilen avait grimpé tout en haut avec Ascenseur pour l’échafaud — ciselant à la même époque des grooves électrisants aux durées astronomiques. Les voix de là-bas, en chœur ou en solitaire, en mots dits ou enchantées, sont rejointes par un piano électrique joué ici, à Paris, par l’impérial Michel Graillier. Ce dernier fait partie de l’équipe montée pour le projet, quand il s’est agi de tout reconstruire à partir de tous les rushes : il y a aussi Pierre Chaze à la guitare électrique, les bassistes Simon Boissezon et Christian Tritsh, la Belge Micheline Pelzer derrière les fûts. Tous au service d’une bande-son, totalement hors cadre. Plus qu’une espèce de proto world music, s’annoncent alors d’autres lendemains en chantier, (ré)conciliant l’avant-jazz spirituel, le funk oblique et le post-rock psychédélique, et ainsi de suite…

Moshi, sans interdit

Ce disque, c’est un ovni dans le paysage musical d’alors. Plus d’une fois des bruits font écho à ce qu’ils ont vécu sur place, bien souvent des voix, des instruments, pourraient laisser penser qu’on est en présence d’un bon vieux recueil d’ethnomusicologie, avant d’être rejoints par le miracle du copier-coller par les musiciens enregistrés du côté de Pigalle. Et là, à tous les coups, ça part en vrille, tel un maelström inouï entre les moments captés sur le terrain et les instants chavirés, improvisés a posteriori. Tant et si bien qu’on ne sait plus trop quelle est la source qui fait jaillir ce geyser de créativité débridée. Une chose est sûre : tous semblent possédés, la moindre mélodie transcendée en transe extatique. Ici commence ailleurs, à moins que ce ne soit l’inverse. Peu importe la formule de cette alchimie de sons et de sens, pourvu qu’on ait l’ivresse. La longue dérive « Afrika Freak Out » n’est pas sans évoquer la tutélaire rythmique de « The Creator Has the Master Plan », « Zombizar » décolle en guère plus de sept minutes vers les sommets du jazz funk spirituel, d’autres titres rappellent que le free jazz quand il fricote avec les musiques populaires peut faire planer, ou bien atteindre des vertiges… Pas de doute tous sont allés bien au-delà de ce qu’ils avaient imaginé, à commencer Barney Wilen.

Ce disque, un trip trop en avance sur son temps, resta incompris à sa sortie. Avec le temps, Moshi va devenir un objet de culte, un totémique Graal pas que chez les diggers qui font leurs petites affaires avec la cire noire, surtout pour les musiciens qui choisissent de prendre la tangente. Dans le jazz nombreux suivront le fertile sillon africain, pour y débusquer au détour d’une piste ensablée la possibilité de sortir des ornières d’une musique en voie de classicisme à force de tout bien contrôler. Ici, dans ce carnet de route alternatif, c’est tout l’inverse : sans interdit, mais avec le désir d’outrepasser les codes de bonne conduite, ils inventent un étrange afro-jazz qui retranscrit parfaitement l’ambiance, les cris et les joies qu’ils viennent de vivre en traversant la Méditerranée, tout en les travestissant constamment. Une expérience en tout point unique, comme un anti-modèle aussi impossible à décalcomanier qu’il faut s’en inspirer pour oser d’aller au-delà des attentes. Là où commence la bonne aventure des sons…

Découvrez les autres épisodes de notre série Jazzmen fous d’Afrique par Jacques Denis.

Jacques Denis est sur Twitter.

Lire ensuite : Jazzmen fous d’Afrique : Hank Jones rencontre Cheick Tidiane Seck